Der Erfolg in vernetzten Ökosystemen hängt für deutsche KMU nicht von teurer Technologie ab, sondern von der Überwindung der „Ingenieurs-Falle“ und einem radikalen Perspektivwechsel.

- Statt Perfektionismus ist kontrollierte Unsicherheit und eine Kultur des Scheiterns gefragt, um die nötige Agilität zu entwickeln.

- Regulatorische Auflagen (z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz) sind keine Kostenfaktoren, sondern die Basis für neue, profitable Dienstleistungen wie „Compliance-as-a-Service“.

Empfehlung: Beginnen Sie nicht mit einer grossen Plattform-Investition, sondern starten Sie ein kleines Pilotprojekt innerhalb Ihres Branchenverbands, um Reststoffe als Wertstoffe zu vermarkten.

Deutsche Ingenieurskunst ist weltweit ein Gütesiegel für Präzision, Qualität und Langlebigkeit. Doch genau diese Stärken werden zur Achillesferse, wenn es um den Aufbau vernetzter Ökosysteme geht. Während die Konkurrenz in agilen, oft chaotisch wirkenden Netzwerken neue Märkte erobert, verharren viele deutsche Mittelständler (KMU) in der Optimierung ihrer linearen Wertschöpfungsketten. Die typische Reaktion ist der Ruf nach der perfekten digitalen Plattform – eine Investition, die oft sechsstellig ausfällt und dennoch häufig scheitert.

Das Problem liegt selten in der Technologie. Es ist ein kulturelles Dilemma, eine tief verwurzelte Denkweise, die auf Kontrolle, Perfektion und der Vermeidung von Risiken basiert. Man spricht oft über die Notwendigkeit der Digitalisierung oder der Zusammenarbeit, übersieht aber den eigentlichen Kern der Transformation. Was wäre, wenn der Schlüssel zum Erfolg nicht darin liegt, noch mehr zu kontrollieren, sondern gezielt loszulassen? Wenn die wahre Chance nicht im Bau einer weiteren App liegt, sondern darin, Abfall als wertvollen Rohstoff und regulatorische Lasten als Geschäftsmodell zu begreifen?

Dieser Artikel bricht mit dem Mythos, dass Ökosystem-Strategien teuer und komplex sein müssen. Stattdessen liefert er einen praxisorientierten Leitfaden für Geschäftsführer und Nachhaltigkeitsbeauftragte. Wir zeigen, wie Sie die typische „Ingenieurs-Falle“ umgehen, kritische Schnittstellen ohne teure Software identifizieren und deutsche Gesetze wie das Kreislaufwirtschaftsgesetz als strategischen Hebel für neue Umsatzströme nutzen. Es geht darum, die bestehende industrielle Substanz Deutschlands mit einer neuen, zirkulären Denkweise zu verbinden – pragmatisch, kosteneffizient und nachhaltig profitabel.

Um diese komplexen Zusammenhänge greifbar zu machen, führt dieser Leitfaden Sie schrittweise durch die strategischen Bausteine. Von der Fehleranalyse bis zur konkreten Umsetzung lernen Sie, die Potenziale vernetzter Ökosysteme für Ihr deutsches KMU systematisch zu erschliessen.

Sommaire : Ihr Wegweiser zur strategischen Nutzung vernetzter Ökosysteme in Deutschland

- Warum scheitern 7 von 10 deutschen Unternehmen bei vernetzten Ökosystem-Strategien?

- Wie identifizieren Sie die kritischen Schnittstellen in vernetzten Ökosystemen?

- Lineares oder zirkuläres Geschäftsmodell: Was passt zu Ihrem deutschen KMU?

- Der Fehler beim Ökosystem-Denken, der deutsche KMU 50.000 € kostet

- Wie aktivieren Sie Ökosystem-Synergien ohne teure externe Berater?

- Wie verwandeln Sie Restmaterialien in profitable Nebenprodukte?

- Wie bewerten Sie das Disruptionspotenzial neuer Technologien systematisch?

- Wie verwandeln deutsche Hersteller Kreislaufwirtschaftsgesetze in Umsatzchancen?

Warum scheitern 7 von 10 deutschen Unternehmen bei vernetzten Ökosystem-Strategien?

Der Hauptgrund für das Scheitern liegt nicht in mangelnder technischer Kompetenz, sondern in einer kulturellen Blockade: der „Ingenieurs-Falle“. Deutsche Unternehmen streben nach Perfektion und 100-prozentiger Planbarkeit. Ein Ökosystem ist jedoch per Definition ein dynamisches, oft unvorhersehbares Gebilde, das von Agilität und der Akzeptanz kontrollierter Unsicherheit lebt. Der Drang, alle Variablen zu beherrschen, bevor man startet, führt zu endlosen Planungsphasen, während der Markt sich weiterentwickelt. Das Resultat ist eine perfekt konzipierte Lösung für ein Problem von gestern.

Ein warnendes Beispiel aus der deutschen Digitalgeschichte ist StudiVZ. Einst Marktführer, scheiterte die Plattform an mangelnder Anpassungsfähigkeit, technologischer Stagnation und dem Unvermögen, echte Netzwerkeffekte gegen die globale Konkurrenz aufzubauen. Es illustriert perfekt, wie eine auf Kontrolle ausgerichtete Kultur die für Ökosysteme notwendige Offenheit und iterative Weiterentwicklung verhindert. Man wollte das perfekte deutsche Netzwerk bauen und übersah dabei, was die Nutzer wirklich wollten: globale Vernetzung und ständige Innovation.

Dieses Phänomen erfordert einen bewussten Gegenentwurf. Wie Experten des Fraunhofer IESE betonen, ist der Wille zur Gestaltung entscheidend, um die systemimmanenten Widerstände zu überwinden.

Um den Aufbau eines Digitalen Ökosystems meistern zu können, braucht das Unternehmen einen starken Gestaltungswillen und den Drang, eine Domäne gegen viele Widerstände umzukrempeln.

– Dr. Marcus Trapp und Dr. Matthias Naab, Fraunhofer IESE Interview über Digitale Ökosysteme

Erfolgreiche Ökosystem-Orchestratoren agieren nicht als Kontrollinstanz, sondern als Gärtner: Sie schaffen die Rahmenbedingungen, in denen Partner wachsen können, und akzeptieren, dass sie nicht jede Pflanze einzeln steuern können. Es geht darum, von der reinen Produktperfektion zur Perfektion der Interaktion überzugehen. Dieser Mentalitätswandel ist die schwierigste, aber auch die wichtigste Hürde.

Wie identifizieren Sie die kritischen Schnittstellen in vernetzten Ökosystemen?

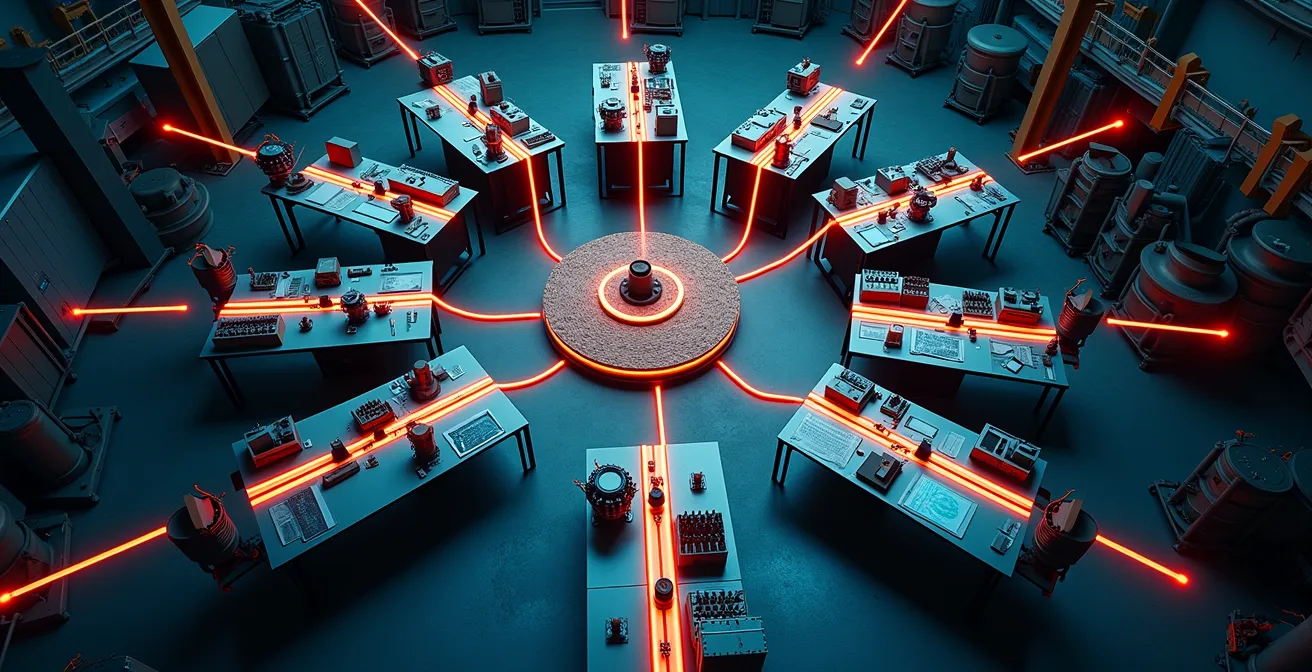

Die Identifikation kritischer Schnittstellen beginnt mit der Abkehr vom klassischen Bild der Wertschöpfungskette. In einem linearen Modell sind die Übergabepunkte klar definiert: Lieferant A übergibt an Produzent B, der an Händler C liefert. In einem vernetzten Ökosystem sind die Schnittstellen jedoch dynamisch, multidirektional und oft datenbasiert. Eine Schnittstelle ist nicht mehr nur ein physischer Übergabepunkt, sondern jeder Punkt, an dem Daten, Materialien oder Dienstleistungen zwischen zwei oder mehr Partnern ausgetauscht werden, um neuen Wert zu schaffen.

Eine visuelle Darstellung hilft, diesen komplexen Fluss zu verstehen. Anstatt einer geraden Linie müssen Sie sich ein Netz vorstellen, in dem Ihr Unternehmen nur ein Knotenpunkt unter vielen ist. Die wirklich kritischen Schnittstellen sind dort, wo der Datenaustausch exponentielle Mehrwerte ermöglicht, z.B. durch die Kombination von Produktionsdaten eines Herstellers mit den Nutzungsdaten eines Kunden und den Wartungsdaten eines Servicepartners.

Die Herausforderung liegt in der Modellierung dieser Interaktionen. Wie eine Analyse hervorhebt, kann allein die Modellierung der teilnehmerspezifischen Motivationen eine Komplexität schaffen, die ohne geeignete Methoden kaum abbildbar ist. Anstatt zu versuchen, das gesamte Ökosystem auf einmal zu erfassen, sollten sich KMU auf 2-3 zentrale Fragen konzentrieren: Wo entstehen in unserem Prozess die wertvollsten Daten? Welche externen Daten würden unser Produkt oder unsere Dienstleistung signifikant verbessern? Und bei welchem Partner liegt der grösste Anreiz, diese Daten mit uns zu teilen?

Der folgende Vergleich verdeutlicht den fundamentalen Unterschied zwischen der linearen und der vernetzten Perspektive, die für die Identifikation dieser neuen Schnittstellen essenziell ist.

| Aspekt | Lineare Wertschöpfungskette | Ökosystem-Datenwertschöpfung |

|---|---|---|

| Struktur | Sequenziell, eindirektional | Vernetzt, schneller und wirksamer als klassische, linear aufgebaute Wertschöpfungsketten |

| Schnittstellen | Vordefiniert, statisch | Dynamisch, entstehen nach Bedarf |

| Datenfluss | Punkt-zu-Punkt | Multidirektional, Echtzeit-Sharing |

| Wertschöpfung | Additiv pro Stufe | Exponentiell durch Netzwerkeffekte |

| Regulatorische Trigger | Compliance als Kostenfaktor | Compliance als Geschäftsmodell (z.B. Transparency-as-a-Service) |

Lineares oder zirkuläres Geschäftsmodell: Was passt zu Ihrem deutschen KMU?

Für die meisten deutschen KMU stellt sich nicht die Frage, ob sie ihr bewährtes lineares Modell komplett über Bord werfen sollen, sondern wie sie es intelligent um zirkuläre Elemente erweitern können. Ein radikaler Sprung ist oft weder finanzierbar noch strategisch sinnvoll. Der pragmatische Weg führt über eine schrittweise Transformation, bei der zirkuläre Pilotprojekte das Kerngeschäft ergänzen und langfristig transformieren.

LI>Ein zirkuläres Modell basiert auf der Idee, Ressourcen im Kreislauf zu halten, Abfall zu minimieren und Produkte als Dienstleistungen zu denken (Product-as-a-Service). Das passt perfekt zur DNA des deutschen Mittelstands, der auf Langlebigkeit und Effizienz setzt. Statt eine Maschine einmalig zu verkaufen (linear), bietet man deren Nutzung inklusive Wartung und Modernisierung an (zirkulär). Dies schafft eine langfristige Kundenbindung und eröffnet neue Umsatzströme durch Services.

Ein prominentes Beispiel für den Übergang ist BASF. Der Chemiekonzern hat die Transformation von einem reinen Produktverkäufer zu einem Ökosystem-Orchestrator vollzogen. In einem konkreten Anwendungsfall hat BASF mehr als 25 Partner in sein Ökosystem für nachhaltige Landwirtschaft integriert. Durch die digitale Plattform xarvio werden Landwirte unterstützt, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Hier wird nicht nur ein Produkt verkauft, sondern ein umfassender Service geboten, der den Ertrag steigert und zugleich nachhaltigere Anbaumethoden fördert. Dieses Beispiel zeigt, wie selbst ein Gigant die Kontrolle teilt, um einen grösseren Mehrwert für das gesamte System zu schaffen.

Für KMU bedeutet das: Fangen Sie klein an. Anstatt das gesamte Unternehmen umzukrempeln, starten Sie mit einem überschaubaren Service-Bereich oder einem einzelnen Produkt. Der folgende pragmatische Plan hilft, die ersten Schritte zu gehen, ohne das Unternehmen zu überfordern.

Ihr pragmatischer 3-Stufen-Plan zur Transformation

- Pilotprojekt starten: Beginnen Sie mit einem überschaubaren Service-Bereich. Plattformen und Vernetzung bieten die Möglichkeit, die Expertise vieler Akteure einzubinden und Lösungen im Zusammenspiel zu entwickeln.

- Lokale Symbiose aufbauen: Entwickeln Sie mit 2-3 regionalen Partnern ein „Mini-Ökosystem“ für einen spezifischen Anwendungsfall, beispielsweise eine gemeinsame Logistik zur Reduzierung von Leerfahrten.

- Skalierung mit Förderung: Nutzen Sie gezielte deutsche Förderprogramme wie das KfW-Umweltprogramm oder BAFA-Förderungen, um die Entwicklung einer gemeinsamen Plattform und die Integration weiterer Partner zu finanzieren.

Der Fehler beim Ökosystem-Denken, der deutsche KMU 50.000 € kostet

Der teuerste Fehler, den deutsche KMU beim Einstieg in die Ökosystem-Welt machen, ist der Glaube, sie müssten eine eigene, massgeschneiderte digitale Plattform von Grund auf entwickeln. Angetrieben von der „Ingenieurs-Falle“ – dem Wunsch nach perfekter Kontrolle und einem System, das exakt den eigenen Vorstellungen entspricht – werden Agenturen beauftragt und hohe fünf- bis sechsstellige Beträge investiert. Das Ergebnis ist oft eine überdimensionierte, isolierte Lösung, die keine Partner anzieht und letztlich ungenutzt bleibt, während das Budget aufgebraucht ist.

Statistiken zeigen die hohe Fehleranfälligkeit solcher Vorhaben. Auch wenn die Bedeutung von Ökosystemen unbestritten ist, wird oft übersehen, dass bis zu 80 % aller digitalen Transformationsprojekte in der Initialphase scheitern, häufig aufgrund von Komplexität und mangelnder Akzeptanz. Die Investition in eine eigene Plattform potenziert dieses Risiko, da nicht nur die Technik, sondern auch das gesamte Partnermanagement von null aufgebaut werden muss.

Die clevere und kosteneffiziente Alternative besteht darin, bestehende Datenräume und Plattform-Initiativen zu nutzen. Anstatt das Rad neu zu erfinden, docken Unternehmen an etablierte Ökosysteme an, die bereits über rechtliche Rahmenbedingungen, technische Standards und ein Netzwerk potenzieller Partner verfügen.

Fallbeispiel: Alternative zu teuren Eigenentwicklungen

Anstatt eine eigene Plattform für über 500.000 Euro zu entwickeln, können deutsche Unternehmen branchenspezifischen Datenräumen wie dem Mobility Data Space für die Automobil- und Logistikbranche oder Manufacturing-X für die Industrie beitreten. Diese Initiativen bieten eine geteilte Infrastruktur und definierte Governance-Regeln. Ein KMU kann hier gezielt Daten anbieten oder nachfragen, erste Kooperationen testen und Synergien heben, ohne die massiven Initialkosten und das Risiko einer Eigenentwicklung tragen zu müssen. Der Ansatz ist flexibel und skalierbar – vom schnellen Strategie-Sprint bis zur umfassenden Partnering-Strategie.

Der finanzielle Vorteil liegt auf der Hand: Statt einer hohen Einmalinvestition fallen oft nur moderate Mitgliedsbeiträge oder transaktionsbasierte Gebühren an. Die eingesparten 50.000 Euro oder mehr können stattdessen in die Entwicklung konkreter, datenbasierter Services investiert werden, die auf diesen Plattformen angeboten werden – dort, wo die Kunden und Partner bereits sind.

Wie aktivieren Sie Ökosystem-Synergien ohne teure externe Berater?

Der Schlüssel zur kosteneffizienten Aktivierung von Ökosystem-Synergien liegt in der Nutzung bereits vorhandener, aber oft übersehener Ressourcen: Branchenverbände, regionale Wirtschaftscluster und interne Talente. Statt teure externe Berater zu engagieren, die das Unternehmen nach einem Projekt wieder verlassen und wertvolles Wissen mitnehmen, können KMU nachhaltige Kompetenzen im eigenen Haus und Netzwerk aufbauen.

Branchenverbände in Deutschland sind weit mehr als nur Interessenvertretungen. Sie sind natürliche Ökosystem-Inkubatoren. Hier treffen sich Wettbewerber, Lieferanten und Kunden in einem vertrauensvollen Rahmen. Dies ist der ideale Ort, um co-kreative Methoden anzuwenden und in Arbeitsgruppen gemeinsame Herausforderungen wie Nachhaltigkeitsreporting oder die Digitalisierung der Lieferkette anzugehen. Aus diesen Arbeitsgruppen können Pilotprojekte mit zwei bis drei vertrauenswürdigen Partnern entstehen, deren Learnings anschliessend im gesamten Verband geteilt werden.

Dieser Ansatz erfordert jedoch eine Führungsebene, die bereit ist, eine neue Kultur zu fördern. Wie das Fraunhofer IAO betont, ist eine positive Fehlerkultur entscheidend.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit anderen Ökosystemakteuren ist eine positive Fehlerkultur, die Scheitern und temporäres Chaos erlaubt. Nimmt die Führungsebene eine aktive Vorbildrolle ein und unterstützt das Vorhaben beständig, erhöht das die Motivation und die Erfolgsaussichten immens.

– Fraunhofer IAO, Blog über vernetzte Wertschöpfung für den Mittelstand

Anstatt auf teure Berater zu setzen, kann ein engagierter Werkstudent, ausgestattet mit einer klaren Methodik und dem Rückhalt der Geschäftsführung, oft mehr nachhaltige Veränderung bewirken. Der Wissenstransfer bleibt im Unternehmen, und die Kosten sind signifikant niedriger. Der folgende Vergleich zeigt die Alternativen klar auf.

| Ansatz | Initialkosten | Laufende Kosten | Wissenstransfer | Geschwindigkeit |

|---|---|---|---|---|

| Externe Berater | 50.000-200.000€ | Hoch (Tagessätze) | Begrenzt | Schnell |

| Werkstudent + Methodik | 5.000-15.000€ | Niedrig (Stundenlohn) | Hoch (bleibt im Unternehmen) | Moderat |

| Verbands-Kooperation | Mitgliedsbeitrag | Minimal | Kontinuierlich | Langsam aber nachhaltig |

Wie verwandeln Sie Restmaterialien in profitable Nebenprodukte?

Die profitabelste und zugleich nachhaltigste Anwendung der Ökosystem-Logik liegt in der industriellen Symbiose: Was für Ihr Unternehmen Abfall ist, ist für ein anderes ein wertvoller Rohstoff. Dieser Perspektivwechsel von der „Abfallbilanz“ zur „Rohstoff-Schatzkarte“ ist der Kern der Kreislaufwirtschaft. Statt für die Entsorgung von Restmaterialien zu zahlen, generieren Sie Einnahmen durch deren Verkauf. Dies senkt nicht nur die Kosten, sondern schafft auch eine neue, widerstandsfähige Umsatzquelle.

Das dänische Kalundborg-Modell ist hierfür der globale Goldstandard. In diesem Industriepark nutzen Unternehmen ihre jeweiligen Abfallströme systematisch als Ressourcen. Die Abwärme eines Kraftwerks heizt Fischfarmen und Gewächshäuser, Gips aus der Rauchgasentschwefelung wird zu Gipskartonplatten, und CO₂ wird zur Algenproduktion genutzt. Die Stärke des Ökosystems liegt, wie Befürworter betonen, in der Vielfalt der Partner, die Probleme lösen, die kein einzelnes Unternehmen alleine bewältigen könnte. Dieses Prinzip wird bereits in deutschen Chemieparks und Industrieparks adaptiert, wo Prozesswasser zirkuliert und Energie kaskadenartig genutzt wird.

Für ein KMU beginnt dieser Prozess mit einer systematischen Erfassung der eigenen Materialströme. Es geht darum, jeden Output – sei es Späne, Abwärme, CO₂, Prozesswasser oder Verpackungsmaterial – nicht als Entsorgungsproblem, sondern als potenzielles Produkt zu betrachten. Die folgende Checkliste dient als praktischer Leitfaden, um diese verborgenen Werte zu heben.

Plan d’action: Von der Abfallbilanz zur Rohstoff-Schatzkarte in 5 Schritten

- Erfassen und Kategorisieren: Erfassen Sie alle Material- und Energieströme (Output) Ihres Unternehmens. Kategorisieren Sie diese nach Zusammensetzung, Menge, Kontinuität und Reinheit.

- Potenzial bewerten: Bewerten Sie jedes Asset. Dies kann sehr divers sein – von physischen Gütern wie Metallspänen über Lebensmittelreste bis hin zu digitalen Daten im B2B-Bereich.

- Abnehmer identifizieren: Recherchieren Sie potenzielle Abnehmer. Nutzen Sie dafür Plattformen für Sekundärrohstoffe, regionale Industriesymbiose-Netzwerke oder fragen Sie direkt bei benachbarten Betrieben an.

- Qualität sichern: Lassen Sie kritische oder hochwertige Stoffströme durch anerkannte Stellen (z.B. TÜV, DEKRA) zertifizieren. Ein Qualitätsnachweis erhöht den Wert und schafft Vertrauen beim Abnehmer.

- Transparenz schaffen: Implementieren Sie digitale Tracking-Systeme für die Materialströme. Dies schafft Transparenz und erleichtert die Einhaltung von Nachweispflichten gemäss dem deutschen Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Die Umwandlung von Reststoffen in Nebenprodukte ist eine konkrete, gewinnbringende Massnahme. Sie erfordert keine High-End-Technologie, sondern eine systematische Analyse und die Bereitschaft zur Kooperation. Es ist der erste, greifbare Beweis, dass ein zirkuläres Ökosystem profitabel ist.

Wie bewerten Sie das Disruptionspotenzial neuer Technologien systematisch?

Um im dynamischen Umfeld von Ökosystemen zu bestehen, müssen KMU das Disruptionspotenzial neuer Technologien systematisch bewerten, ohne sich im Hype zu verlieren. Eine bewährte Methode hierfür ist das Drei-Horizonte-Modell. Es hilft, Investitionen und Entwicklungsaktivitäten strategisch zu strukturieren, indem es sie nach ihrem Zeithorizont und ihrem Innovationsgrad ordnet. Dieser Ansatz zwingt zu einer realistischen Einschätzung, anstatt auf jede neue Technologiewelle aufzuspringen.

- Horizont 1 (0-2 Jahre): Hier geht es um die Optimierung des bestehenden Kerngeschäfts. Die Technologien sind etabliert und ihr Nutzen ist klar. Beispiele sind die Einführung von KI-basierter Qualitätskontrolle in der Produktion oder die Automatisierung von Verwaltungsprozessen (RPA). Das Investitionsrisiko ist gering, der Fokus liegt auf Effizienzsteigerung.

- Horizont 2 (2-5 Jahre): Dieser Horizont zielt auf die Anpassung und Erweiterung des aktuellen Geschäftsmodells ab. Technologien wie der Digitale Zwilling oder Predictive Maintenance ermöglichen neue Serviceangebote. Das Risiko ist moderat, da man in aufstrebende, aber noch nicht vollständig etablierte Bereiche vordringt.

- Horizont 3 (5+ Jahre): Hier liegt das wahre Disruptionspotenzial. Technologien wie Quantencomputing oder dezentrale, Blockchain-basierte Ökosysteme könnten ganze Branchen neu definieren. Die Investitionen sind hochriskant und spekulativ, aber notwendig, um langfristig relevant zu bleiben. Hier geht es nicht um kurzfristigen ROI, sondern um strategisches Lernen und das Besetzen zukünftiger Themen.

Für ein deutsches KMU bedeutet dies, sein Innovationsportfolio auszubalancieren: 70-80 % der Ressourcen sollten in Horizont 1 fliessen, 15-20 % in Horizont 2 und 5-10 % in explorative Projekte in Horizont 3. Der folgende Überblick fasst die Dimensionen für eine strukturierte Technologiebewertung zusammen.

| Horizont | Zeithorizont | Fokus | Beispiel-Technologien | Investitionsrisiko |

|---|---|---|---|---|

| Horizont 1 | 0-2 Jahre | Effizienzsteigerung Kerngeschäft | KI-Qualitätskontrolle, RPA | Niedrig |

| Horizont 2 | 2-5 Jahre | Geschäftsmodell-Anpassung | Predictive Maintenance, Digital Twin | Mittel |

| Horizont 3 | 5+ Jahre | Disruption durch Ökosysteme | Quantencomputing, Blockchain-Ökosysteme | Hoch |

Durch die konsequente Anwendung dieses Modells können Geschäftsführer fundierte Entscheidungen treffen. Sie investieren gezielt in die Zukunft, ohne das profitable Kerngeschäft von heute zu vernachlässigen, und stellen sicher, dass sie sowohl auf inkrementelle Verbesserungen als auch auf disruptive Veränderungen vorbereitet sind.

Das Wichtigste in Kürze

- Das Scheitern von Ökosystem-Strategien in Deutschland ist oft kulturell bedingt („Ingenieurs-Falle“) und nicht technologisch.

- Pragmatische Lösungen wie die Nutzung bestehender Datenräume und Verbands-Kooperationen sind Eigenentwicklungen und teuren Beratern vorzuziehen.

- Der strategische Schlüssel liegt im Perspektivwechsel: Reststoffe als profitable Rohstoffe und regulatorische Pflichten als Umsatzchancen zu begreifen.

Wie verwandeln deutsche Hersteller Kreislaufwirtschaftsgesetze in Umsatzchancen?

Für viele deutsche Hersteller erscheint das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) mit seinen umfassenden Dokumentations- und Rücknahmepflichten zunächst als bürokratische Last. Der strategisch denkende Unternehmer sieht hier jedoch eine Blaupause für neue Geschäftsmodelle. Anstatt Compliance als reinen Kostenfaktor zu betrachten, kann sie zum Kern eines neuen, profitablen Serviceangebots werden: Compliance-as-a-Service.

Die Logik ist einfach: Wenn Ihr Unternehmen ohnehin gezwungen ist, komplexe Daten über die gesamte Lebensdauer eines Produkts zu erheben (z.B. CO₂-Bilanz, Materialzusammensetzung, Recyclingfähigkeit), warum sollten Sie dieses Wissen nicht monetarisieren? Ihre Kunden, insbesondere grössere Unternehmen, stehen vor denselben regulatorischen Herausforderungen. Indem Sie ihnen einen fixfertigen, zertifizierten Datensatz in Form eines digitalen Produktpasses zur Verfügung stellen, nehmen Sie ihnen Arbeit ab und schaffen einen erheblichen Mehrwert, für den sie bereit sind zu zahlen.

Fallbeispiel: Compliance-as-a-Service in der Automobilzulieferindustrie

Ein deutscher Automobilzulieferer hat begonnen, für seine Bauteile einen digitalen Produktpass als Premium-Service anzubieten. Dieser Pass enthält nicht nur alle gesetzlich geforderten Informationen zur CO₂-Bilanz und Materialherkunft, sondern auch detaillierte Anleitungen für die Demontage und das Recycling. Für diesen Service, der den Automobilherstellern hilft, ihre eigenen Nachhaltigkeitsberichte mühelos zu erstellen, berechnet der Zulieferer einen Aufpreis von 50-200 € pro Bauteil. Das Ergebnis: neue, margenstarke Umsätze und eine tiefere Kundenbindung durch regulatorischen Mehrwert.

Ein weiterer Weg, Gesetze in Umsatz zu verwandeln, ist der Aufbau eines zertifizierten Refurbishing-Programms. Das KrWG fördert die Produktverantwortung und Langlebigkeit. Statt den lukrativen Gebrauchtmarkt unkontrollierten Drittanbietern zu überlassen, können Hersteller durch eigene Rücknahme-, Aufbereitungs- und Wiederverkaufsprogramme eine neue Kundenschicht erschliessen und die Kontrolle über ihre Marke im gesamten Lebenszyklus behalten. Das Angebot von Garantien für zertifizierte Refurbished-Produkte schafft zusätzliches Vertrauen und ermöglicht Preise, die deutlich über denen des unregulierten Marktes liegen.

Dieser Ansatz kehrt die Dynamik um: Die Regulierung wird vom Bremsklotz zum Motor für Innovation. Sie schafft einen legalen Rahmen, der neue, servicebasierte und zirkuläre Geschäftsmodelle nicht nur ermöglicht, sondern aktiv belohnt.